Les premières années

Blaise Pascal est né en 1623 à Clermont-Ferrand. Son père, Étienne Pascal, était président à la cour des Aides ; sa mère, Antoinette Bergon, mourut en 1626 ; Blaise avait une sœur aînée, Gilberte (qui deviendra Mme Périer après son mariage), et une cadette, Jacqueline.

En 1631, Étienne Pascal quitte Clermont pour Paris : curieux des sciences, il est attiré par la vie intellectuelle de la capitale, et se fait admettre dans les cercles scientifiques où il rencontre des savants comme Mersenne ou Roberval. Étienne Pascal s’occupe seul de l’éducation de Blaise, à la façon des humanistes. Il s’inquiète des progrès de son fils en mathématiques, qu’il juge trop rapides : il préférerait que Blaise s’intéresse davantage aux langues anciennes, mais rien n’y fait ; le jeune Pascal, génie précoce, redécouvre à 12 ans les trente-deux premières propositions d’Euclide et, à seize, il rédige un Essai sur les coniques qui répond à un traité de Desargues. Pendant les années parisiennes, Étienne Pascal, conscient des talents peu communs de son fils, le fait admettre chez les savants qu’il fréquentait lui-même.

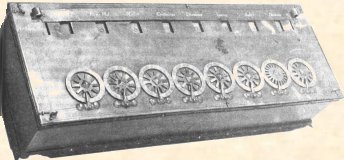

En 1639, Étienne Pascal reçoit de Richelieu une mission de commissionnaire à la levée des impôts en Normandie ; la famille s’installe alors à Rouen et participe à la vie culturelle de la ville : elle reçoit Corneille, qui surveille les progrès poétiques de Jacqueline, enfant prodige tout comme son frère, puisqu’elle remporta en 1641 le prix au concours de poésie de Rouen. Mais c’est surtout une intense activité scientifique qui occupe Blaise pendant ces années : à 19 ans, il invente la première machine à calculer (la « machine arithmétique ») pour faciliter le travail de son père. Esprit concret, il adapte sa machine pour qu’elle puisse servir aussi bien aux calculs financiers qu’aux architectes. Esprit concret et pratique tout autant que grand mathématicien et bientôt grand théologien, il écrira une brochure pour faire la « publicité » de son invention et, plus tard, en 1652, il en enverra un exemplaire à la reine Christine de Suède.

Pendant ses années rouennaises, Pascal mène aussi ses recherches sur le vide. La physique de l’époque, en effet soutenait que » la nature a horreur du vide » et que celui-ci ne pouvait exister. S’inspirant des découvertes récentes (1644) de l’Italien Torricelli, qui avait entrepris des expériences barométriques, mais sans conclure à l’existence du vide ni à l’existence d’une pression atmosphérique, Pascal procède à diverses expériences mettant en jeu de multiples » tuyaux, seringues, soufflets, et siphons de plusieurs longueurs et figures « , afin de montrer que le préjugé de l’horreur du vide est erroné. Pascal n’hésite pas à organiser de vastes mises en scène pour frapper les imaginations : l’expérience qui eut lieu dans la cour de la verrerie de Rouen, et qui imposa l’utilisation de tubes de 12 m de haut, témoigne de son sens du spectacle autant que de son habileté scientifique. Vers 1648, il imagina la grande expérience du Puy-de-Dôme : il s’agissait de mettre en évidence non seulement l’existence du vide, mais aussi l’idée d’une pesanteur de l’air : la hauteur de la colonne de mercure dans les tubes n’était en effet pas la même au bas et au sommet du mont. En complétant ainsi des expériences que Torricelli avait entamées avant lui, Pascal a non seulement découvert le principe du baromètre, mais il a surtout renversé toute la physique ancienne, dont la prétendue » horreur du vide » était l’un des fondements.

Il tire les conclusions de ces travaux dans Expériences nouvelles touchant le vide (1647), l’Équilibre des liqueurs et la Pesanteur de la masse de l’air, publiés après sa mort en 1663 ; il polémiqua avec le Père Noël sur ce sujet, et prépara aussi un Traité du vide dont il ne rédigea que la préface, mais elle est fondamentale sur le plan épistémologique. Pascal y explique en effet que dans les sciences exactes, il faut se fier à la méthode expérimentale et non à l’autorité des Anciens, au contraire des sciences humaines et divines, où, la raison n’y pouvant rien déterminer, il faut se fier aux témoignages et aux « preuves historiques » :

« Dans les matières où l’on recherche seulement de savoir ce que les auteurs ont écrit, comme dans l’histoire, dans la géographie, dans la jurisprudence, dans les langues et surtout dans la théologie, et enfin dans toutes celles qui ont pour principe, ou le fait simple, ou l’institution divine ou humaine, il faut nécessairement recourir à leurs livres [ceux des Anciens], puisque tout ce que l’on en peut savoir y est contenu […] Il n’en est pas de même des sujets qui tombent sous les sens ou le raisonnement : l’autorité y est inutile ; la raison seule a lieu d’en connaître. »

Les « conversions » de 1646 et 1654

Pascal est, avec Claudel, un de nos grands écrivains « convertis ». Mais la conversion religieuse, très fréquente au XVIIe siècle, ne s’entendait pas au même sens qu’aujourd’hui. D’une part, il ne s’agissait pas d’un passage de l’athéisme à la foi, mais d’un christianisme tiède à un christianisme plus fervent. D’autre part, Pascal n’a pas connu une mais plusieurs conversions, qui le menèrent progressivement sur le chemin d’une vie chrétienne plus authentique : il n’a pas renoncé en un jour aux sciences ni au » monde » ; ce n’est qu’à la fin de sa vie que, atteint par la maladie et soucieux seulement de plaire à Dieu, il renoncera complètement à cet amour de savoir qui fut la passion de sa jeunesse.

C’est en 1646, à Rouen, qu’eut lieu la première conversion. À la suite d’un accident, Étienne Pascal est soigné par deux gentilshommes médecins, les frères Deschamps, nouvellement convertis à l’augustinisme. Toute la famille se met alors à lire fiévreusement les ouvrages de Saint-Cyran, peut-être aussi ceux de Jansénius, et sans doute ceux de saint Augustin. Jacqueline, surtout, est profondément troublée par cette rencontre, mais Blaise est lui aussi atteint par le zèle du néophyte, au point de polémiquer avec Saint-Ange, qui avait construit un système philosophique rationaliste où Dieu ne tenait pas une grande place.

Mais cette « première conversion » n’a rien de définitif : de retour à Paris en 1647, Pascal semble même s’éloigner quelque peu de la religion ; il fréquente les savants et la bonne société des « honnêtes gens », comme le jeune duc de Roannez, le chevalier Méré, et Damien Miton, esprits brillants et cultivés. Il lit les philosophes, Épictète et Montaigne, et se plaît à la conversation polie de ces beaux esprits ; il fréquente des « libertins » (voir infra) qui, sans être débauchés, sont indifférents aux choses de la religion. De 1647 à 1654, Pascal est ainsi dans ce qu’on a coutume d’appeler sa période mondaine. Il ne faudrait pas toutefois considérer cette phase de son existence comme un temps de désordre moral ou spirituel ; pendant ces années, il s’adonne aux mathématiques et résout pour son ami Méré le « problème des partis » : il s’agit de savoir comment, lorsqu’un jeu de cartes ou de dés est interrompu avant la fin, on peut répartir les mises équitablement entre les joueurs, en fonction des chances que chacun d’eux avait de gagner ou de perdre. Pascal, pour trouver la solution de ce problème, pose les bases du calcul des probabilités. S’il tenta pendant quelque temps d’empêcher sa sœur de devenir religieuse à Port-Royal, comme elle le souhaitait, il finit par la laisser prendre le voile et rendit lui aussi plusieurs visites à ce monastère. Sa vie relativement « mondaine » se mit en effet à le lasser, car elle lui sembla fausse et superficielle ; un accident de carrosse auquel il échappa de justesse lui fit comprendre la vanité et la fragilité de la vie humaine, et ses sœurs se réjouirent de le voir toujours davantage gagné par des préoccupations religieuses.

C’est dans ce contexte d’inquiétude spirituelle que, le 23 novembre 1654, Pascal connut une expérience mystique d’une intensité extraordinaire, une extase religieuse qui le marqua pour le reste de sa vie : c’est la « nuit de feu », pendant laquelle il eut le sentiment de rencontrer le Dieu. Le lendemain de cette seconde conversion, il rédigea sur un papier le récit de ce qu’il avait ressenti la veille, et ne se sépara jamais de ce texte qu’on appelle le Mémorial et qu’on trouva cousu à sa mort dans la doublure de son vêtement ; il se trouve maintenant joint à la plupart des éditions des Pensées, mais il est certain qu’il n’aurait pas fait partie de l’Apologie si Pascal avait pu la finir. Après cette expérience décisive, il décida alors de rompre avec la vie mondaine qui l’occupait depuis environ sept ans.

Pascal et Port-Royal

Au début de 1655, Pascal se retira quelques temps à Port-Royal. Il prit comme directeur spirituel Louis-Isaac Le Maistre de Sacy, poète et confesseur des religieuses. En 1655, il eut un entretien avec M. de Sacy, au cours duquel il réfléchit sur les rapports de la philosophie et de la foi ; pour Pascal, les philosophies ne peuvent résoudre les contradictions de l’homme, et il se réjouit à les voir s’embarrasser dans ces contrariétés. Lui-même devint le directeur spirituel de Mlle de Roannez, et nous avons conservé plusieurs de ses lettres de direction.

C’est en 1656 que se déclenche la grande offensive contre les jansénistes à la Sorbonne. Pascal, maintenant engagé pleinement aux côtés des augustiniens, prend fait et cause pour Antoine Arnauld et les Messieurs de Port-Royal. Comme les jansénistes s’aperçoivent qu’ils ne parviennent pas à mettre de leur côté l’opinion publique, peu intéressée par les distinctions subtiles entre grâce suffisante et grâce efficace, Pascal entreprend d’expliquer au public mondain les données de la querelle sur la grâce. Pour rendre accessible aux » honnêtes gens » non-spécialistes ces questions ardues et montrer que la vérité de la religion aussi bien que la bonne foi sont du côté des augustiniens, il utilise la forme des lettres, dans lesquelles il se plaît à tourner en ridicule les jésuites, stigmatisant en particulier la morale relâchée de certains casuistes (ceux-ci expliquaient par exemple qu’en certains cas, on a le droit de tuer, de voler, ou qu’on n’est pas obligé d’aimer Dieu pour être sauvé). Ces lettres se présentant comme écrites par un janséniste à un de ses amis résidant en province, on les appelle Provinciales. Il y en eut dix-huit, publiés séparément et sous le pseudonyme de Louis de Montalte, entre janvier 1656 et le printemps 1657 ; ces pamphlets clandestins valurent à son auteur d’être poursuivi par la police et l’obligèrent à changer souvent de domicile, mais ils réjouirent les salons : ironiques, brillantes et drôles, les Provinciales (qu’on appelait alors les » Petites Lettres « ) rendirent les jésuites tout confus et honteux, malgré la condamnation papale qui mettait les Provinciales à l’index. Mais si la victoire morale de cette campagne est incontestablement du côté des jansénistes, les sentences pontificales fulminées contre eux et la persécution continuaient de plus belle.

Le 24 mars 1656, en pleine campagne des Provinciales intervint un événement qui bouleversa Pascal : la guérison miraculeuse de sa nièce, Marguerite Périer, dans la chapelle de Port-Royal de Paris. La jeune fille était atteinte d’une fistule lacrymale qui la défigurait et faisait pourrir l’os de son nez ; alors que les médecins désespéraient de la sauver et songeaient à lui appliquer le fer rouge, elle fut guérie au contact d’une relique de la couronne d’épines du Christ. Ce miracle dit » de la Sainte Épine « , bientôt reconnu comme tel par les autorités ecclésiastiques, fut considéré par Pascal et par tout Port-Royal comme un signe de Dieu en faveur du monastère injustement persécuté. Pascal médita à cette occasion sur le rôle des miracles dans la religion chrétienne, et eut à ce moment l’idée de rédiger une apologie du christianisme dont il ne reste que des brouillons préparatoires, les Pensées. Pour autant, Pascal n’abandonna pas ses activités scientifiques ; pendant une nuit d’insomnie de 1658, il médita à divers problèmes posés par la » roulette » (ou » cycloïde « ), c’est-à-dire par la courbe engendrée par un point le long d’un cercle tournant à la manière d’une roue ; les plus grands savants du temps (Galilée, Roberval, Descartes, Fermat, Torricelli…) s’étaient intéressés à cette courbe, mais sans venir à bout de toutes les difficultés qu’elle présentait ; comme Pascal avait trouvé plusieurs démonstrations sur lesquelles avaient achoppé tous les grands esprits du temps, son ami le duc de Roannez lui suggéra de soumettre anonymement le problème à tous les géomètres d’Europe, sous la forme d’un concours doté d’un prix ; le concours fut lancé en juin 1658, la clôture étant fixée en octobre ; le premier prix était de quarante pistoles, le second de vingt. Personne ne parvint à résoudre le problème, aussi Pascal publia-t-il triomphalement les résultats, en février 1659, dans un petit ouvrage qu’il finança… grâce aux 60 pistoles qu’il n’avait pas eu à débourser !

Cette suractivité dépassa les forces de Pascal, qui fut pendant toute sa vie un malade : il était atteint d’un mal d’origine tuberculeuse qui paralysait en partie ses membres inférieurs, et d’un anévrisme qui lui occasionnait d’horribles migraines. Il déclara à Gilberte que, depuis l’âge de 18 ans, il n’avait pas connu un seul jour où il ne souffrît pas de douleur physique. Ses maux s’aggravent en février 1659, mais, contrairement à ce que déclara sa sœur, il n’est pas vrai qu’il dut abandonner toute activité jusqu’à sa mort ; dès le milieu de l’année 1660, il va mieux, mais les querelles sur le Formulaire – contrairement à Arnauld et Nicole, il est, comme sa sœur Jacqueline, hostile à l’idée de la signature – l’épuisent. Sur le plan spirituel, l’année 1659 est aussi celle d’une troisième conversion de Pascal, qui renonce à toute activité scientifique, comme il l’écrit à Fermat le 10 août 1660 :

… Car pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus haut exercice de l’esprit ; mais en même temps je la connais pour si inutile, que je fais peu de différence entre un homme qui n’est que géomètre et un habile artisan. Aussi je l’appelle le plus beau métier du monde ; mais enfin ce n’est qu’un métier ; et j’ai dit souvent qu’elle est bonne pour faire l’essai, mais non l’emploi de notre force : de sorte que je ne ferais pas deux pas pour la géométrie, et je m’assure fort que vous êtes de mon humeur.

Ainsi parle, deux ans avant sa mort, celui qui inventa la machine à calculer et fut tout près de découvrir le calcul infinitésimal. Il ne renonça pas pour autant à toute activité intellectuelle : en mars 1662, avec son ami le duc de Roannez, il créa au profit des pauvres de Blois la première compagnie de transports en commun à Paris, les » carrosses à cinq sols « , avec stations et changements, et des dispositifs assurant aussi bien la sécurité des voyageurs que des facilités d’accès aux handicapés ; l’auteur des Pensées, même au plus fort de sa maladie, ne fut jamais le personnage mélancolique et lunaire forgé au XIXe siècle par les romantiques, mais concilia toujours les plus hautes aspirations spirituelles avec une pleine conscience des réalités concrètes. C’est dans son projet d‘Apologie de la religion que Pascal jette surtout ses dernières forces ; il dit un jour à sa sœur qu’il lui faudrait » dix ans de santé » pour mener à bout ce projet, mais ils ne lui seront pas accordés : en juin 1662 débuta une lente agonie, dont Gilberte rapporte la sainteté avec laquelle Pascal l’a supportée : sentant sa fin prochaine, il voulut être transporté aux Incurables pour mourir parmi les pauvres. Comme ses proches s’y opposèrent, il demanda qu’on fit venir un pauvre, agonisant comme lui, afin qu’il profite des mêmes soins que ceux dont il bénéficiait. Il mourut le 19 août 1662. Ses dernières paroles, » Que Dieu ne m’abandonne jamais ! » renvoient à cette angoisse du délaissement qui caractérise la pensée augustinienne, puisque, selon Augustin, nul ne peut être assuré de persévérer jusqu’à sa mort dans la foi du Christ, Dieu pouvant refuser sa grâce jusqu’aux ultimes moments de la vie.

- La machine arithmétique

- L’équilibre des liqueurs

- Le puits de Pascal

- Portrait de Pascal adulte